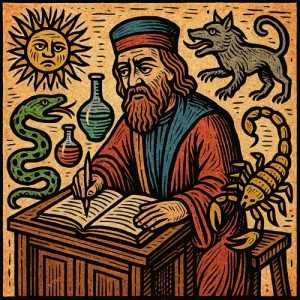

Contexte, sources, contenu et postérité d’un classique médiéval de toxicologie.

Rechercher dans blog

Derniers articles

À la charnière des Lumières et du romantisme naissant, une immense curiosité pour le monde parcourt l’Europe. Les...

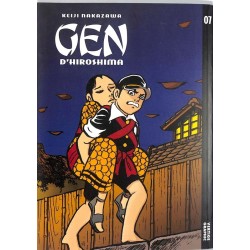

Il avait ce coup de crayon inimitable, ce regard qui saisissait la drôlerie du monde sans en atténuer la cruauté. Né...

Laissez un commentaire

Connectez-vous pour publier des commentaires